中国第一代核潜艇总设计师黄旭华的深潜人生

2016年12月20日,江城武汉冬日微弱的阳光,透过四楼的玻璃窗,照进长江边上一栋老房子里。一位出生于1924年的老人坐在窗边的椅子上,慢慢回忆起往事。

93岁的黄旭华院士,讲起话来思路清晰、记忆力惊人。听他回忆自己的人生经历,像在观看一部传记电影,有着完整的情节和细节。

白手起家

2016年10月15日,中国首艘核潜艇游弋大洋40多年后退役,进驻青岛海军博物馆码头。

不过,中国首艘核潜艇的总设计师仍在“服役”。

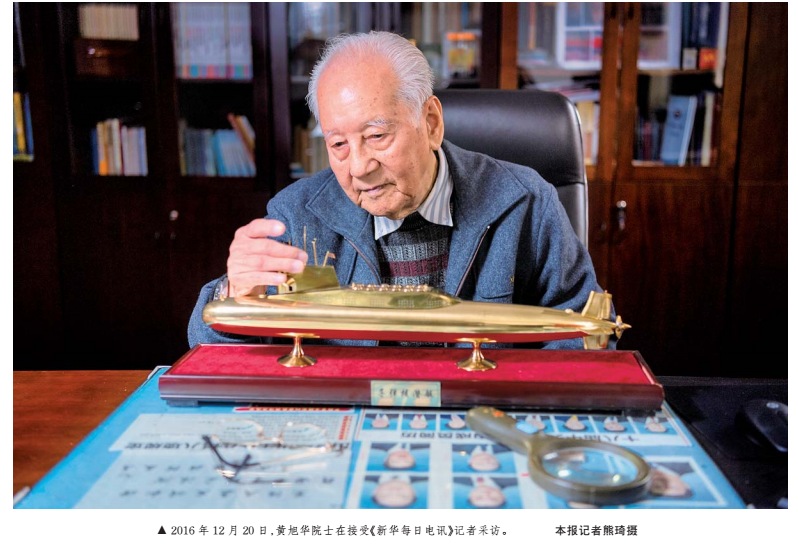

中国船舶重工集团公司第719研究所(以下简称“719所”)黄旭华的办公室里,除了装满书的几只柜子和倚靠在墙根的几堆资料,最显眼的物件是两个潜艇模型:短一些“身体胖胖”的是中国第一代“夏”级弹道导弹核潜艇,稍长一些“体形苗条”的是中国第一代“汉”级攻击型核潜艇。

核潜艇诞生于1954年,这一年美国“鹦鹉螺号”核潜艇首次试航。1957年,苏联第一艘核潜艇下水。当时有一个说法来描述核潜艇的续航能力:一个高尔夫球大小的铀块燃料可以让潜艇航行6万海里,如果用柴油作燃料,则需近百节火车皮的柴油。

为打破美苏等国的核潜艇技术垄断,1958年,主管科学技术工作的军委副主席聂荣臻向中央建议,启动研制导弹核潜艇。

中央批准后,组成了一个29人的造船技术研究室(后来改为09研究所)。黄旭华成为该研究室一名技术人员。

他清晰地记得,29个人平均年龄不到30岁,除了他和另外两三人结过婚,“其他人都是光棍”。

随后,中央又选拔一批大学毕业生加入研究室。在那个人才严重匮乏的年代,一些还未毕业的上海交通大学三年级学生也被选中参加核潜艇研制任务。

上世纪50年代末的中国,没有一个人真正懂得核潜艇,也没有任何参考资料。

1959年10月,赫鲁晓夫访华时傲慢地说:“核潜艇技术复杂,价格昂贵,你们搞不了!”

毛泽东回应:核潜艇研制,我们自己试试。

此后不久,毛泽东说出了让黄旭华那一代科研工作者心潮澎湃的话:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

黄旭华知道,自己跟核潜艇结下了不解之缘,“这一辈子非要把核潜艇搞出来不可。”

采访中,黄旭华双手捧着一个核潜艇模型,像慈父在轻轻抚摸着自己的孩子。

不过,那个时候“孩子”的“模样”还只存在于黄旭华的猜想中,“没有人见过核潜艇长什么样,只是笼统地认为,核潜艇大概就是常规动力潜艇中间加个反应堆,事实上完全不是这样。”

“从物质到知识,用一穷二白来形容一点也不为过。现在回头去看,当时连基本的研制条件都不具备,我们就开始干了。”黄旭华回忆说。

在没有任何参考资料的条件下,黄旭华和同事们大海捞针一般从国外的新闻报道中搜罗有关核潜艇的只言片语,用算盘和计算尺去计算核潜艇上的大量数据。

为了保证计算的准确,研制人员分成两三组,分别单独进行计算,出现不同结果重新再算,直到得出一致的数据。

这让1988年跟随黄旭华参与核潜艇深潜试验、现任719所型号总设计师的张锦岚觉得“不可想象”:“核潜艇的数据,要运用各种复杂、高难度的运算公式和数字模型。”

幸运的是,有人从国外带回两个美国“华盛顿号”核潜艇的儿童模型玩具,玩具窗户掀开后,里面是密密麻麻的设备,这令黄旭华“高兴极了”。

他没想到,这两个玩具,竟然和他们凭着零零散散的资料、完全靠想象画出来的核潜艇图纸,基本上一样,“核潜艇就是这样子,没什么大不了的。”

“不孝儿子”

“时时刻刻严守国家机密,不能泄露工作单位和任务;一辈子当无名英雄,隐姓埋名;进入这个领域就准备干一辈子,就算犯错误了,也只能留在单位里打扫卫生。”刚参加核潜艇研制工作时,领导给黄旭华提出要求。

黄旭华毫不犹豫地答应了。

“一般的科学家都是公开提出研究课题,有一点成就就抢时间发表,而你们秘密地搞课题,越有成就越是把自己埋得越深,你能承受吗?”以前的老同学这样问他。

黄旭华肯定地说:“我能承受。在大学时我经受过地下组织严格的纪律性、组织性的锻炼和考验,相比之下,隐姓埋名算什么?”

不过,今天回忆起往事,黄旭华也坦承,“隐姓埋名当无名英雄,也有难以忍受的痛苦。”

讲到自己的母亲,黄旭华的声音会突然哽咽。他努力克制着情绪,不让泪水流到脸上的皱纹里。

上世纪50年代的一个阳历新年,黄旭华出差到广东,经组织批准回了趟汕尾老家。

来也匆匆,去也匆匆。母亲送别三儿子时,留下了简单几句期盼:“你从小就离开家,那时候战争纷乱,交通不便,你回不了家,现在解放了,社会安定,交通恢复了,父母老了,希望你常回家来看看。”

黄旭华流着眼泪满口答应了母亲。他没想到,这一离别,就是30年;再相会时,父亲和二哥都已去世。

他回忆说:“父亲病重,我工作紧张没回去。父亲去世,我也没回去奔丧。父亲直到去世也只知道他的三儿子在北京,不晓得在什么单位,只晓得信箱号码,不晓得什么地址,更不知道在干什么。”

1956年,黄旭华与李世英结婚,次年大女儿黄燕妮出生。他开始研制核潜艇后,几十年李世英独自操持着家里大事小事。在女儿心中,“父亲的功劳有一半是母亲的”。

研制核潜艇的国家使命没有给他太多与家人相聚的时间。小女儿从小想让父亲带她去划船的愿望,到现在都没实现。黄燕妮记忆中父亲在家时间最短的一次不到24小时。偶尔回家一趟,三个女儿给父亲开玩笑说:“爸爸,您又回家‘出差’了。”

在黄燕妮眼中,父亲“不会轻易流露感情却很重感情”。她记得多年前,母亲搭乘公共汽车时从车上被人撞下来伤势严重,医院下达病危通知书后,父亲赶到医院“很伤心地哭了”。

1987年,上海《文汇月刊》刊登长篇报告文学《赫赫而无名的人生》,描写了中国核潜艇总设计师的人生经历。

黄旭华把文章寄给广东老家的母亲。文章中只提到“黄总设计师”,没有名字。但文中“他的妻子李世英”这句话让母亲坚定地相信这个“黄总设计师”就是她的三儿子。

母亲没想到,30年没有回家,被家里的兄弟姐妹们埋怨“不要家、忘记养育他的父母的不孝儿子”,原来在为国家做大事。

多年后,黄旭华的妹妹告诉他,母亲当时“一而再、再而三地读这篇文章,每次读都是满面泪水。”

母亲把子孙叫到身边,说了一句让黄旭华几十年来都感动不已的话:“三哥(黄旭华)的事情,大家都要理解,都要谅解。”

家国情怀

他的办公桌上有张彩色照片,照片里他穿着黑色西服裤,白衬衫上打着领带,站在舞台上,左手贴在腰间,右手举高,眼睛炯炯有神地看着前方,像少先队员敬礼的姿势。那是2006年10月19日黄旭华在指挥一场大合唱。

719所每年文艺晚会的最后,全体职工合唱《歌唱祖国》,总指挥这个角色,黄旭华从82岁当到87岁。

在上世纪40年代末的“国立交通大学”校园里,他喜欢打球、音乐、舞蹈。

1945年,从桂林几经曲折到了重庆的黄旭华,被保送到中央大学航空系,同时又以造船系第一名的成绩考上“国立交通大学”。从小在海边长大、对海洋有着深厚感情的他,选择了当时被称作“东方的MIT(麻省理工学院)”的“国立交通大学”。

1943年,我国著名船舶设计师和船舶学教育家叶在馥邀请辛一心、王公衡、杨仁杰、杨槱等一大批英美留学回国的高级造船人才加入“国立交通大学”,创办中国第一个造船系,教学方式仿效麻省理工学院,采用相同的教材。

“第一天到交大上课,我一看课本全是英文,老师在黑板上写的也是英文,考试也要用英文作答,当时我的头都大了。”2016年4月8日,这位上海交通大学的老校友在建校120周年纪念大会上回忆初入大学的印象时说,他只能加倍努力学习课程,大学时期养成的严格、严谨的习惯让他在此后的科研岁月中“终身受益”。

同学印象中这个“爱喝稀饭爱吃红薯的穷学生”,在1947年去南京请愿的“护校”运动中,指挥大家唱《国际歌》《马赛曲》。

看到国民党统治下的黑暗和腐败后,黄旭华参加中国共产党的地下组织,把“山那边哟好地方,一片稻田黄又黄……你要吃饭得做工哟,没人给你做牛羊”这首当时的“流行歌曲”,改编为“解放区哟好地方……”教同学们唱。

黄旭华会吹口琴、拉二胡、打扬琴。他说自己“看五线谱不太行”,但五六岁时就熟悉简谱,直到现在,随手拿起一个新歌的简谱,他都能唱出来。

童年时代,音乐对于黄旭华而言带有一种离别的仪式感。父母都是基督教徒,他每次离家,母亲都把子女组织起来唱几首歌,最后一首歌是每次离别时的固定曲目——基督教赞美诗《再相会》。

讲到《再相会》,回忆便停了下来,他仿佛回到了童年时代全家人合唱那首曲目的场景里,唱了起来。

在广东海丰做医生的父母,最早在教会医院学医,都没有经过正规医学的教育,“他们一生中碰到疑难病情,毫无办法,因此寄希望于子女好好学习,将来继承他们的遗业,治病救人。”

抗战爆发后,沿海省份学校停办。1938年大年初四,14岁的黄旭华在母亲送别的歌声中,跟着长兄离开汕尾老家,走了四天山路到了揭阳山沟里一个临时搭起来的草棚学校。

那段时期,日军的飞机声一响,老师提起小黑板带着学生跑进甘蔗林,继续讲课。夏天没有甘蔗林,黄旭华跟同学们躲在一棵枝叶浓密的大树下上课。

战事最紧张的时候,学校宣布解散,黄旭华不得不辗转梅县、韶关、坪石、桂林四处求学。

颠沛流离的日子里,每次想家的时候,他会在心里默默唱起那首熟悉又温暖的《再相会》。

进入桂林中学后,他仍然没有找到“可以安心读书的地方”。日军飞机一轮轰炸后满城大火,一片废墟。

一直流浪求学、不停躲避敌机轰炸的遭遇,让中学时的黄旭华开始思考这个支离破碎的国家:“为什么日本军队那么疯狂想登陆就登陆,想轰炸就轰炸。为什么中国人不能生活在自己家乡,而是到处流浪。祖国那么大,为什么连一个安静读书的地方都找不到。”

战争带给他最直观的感受就是中国太弱,“国家太弱就会任人欺凌、宰割,我如果学医当然很好,但是我要救国,当时有句话叫‘科学救国’。我不学医了,我要读航空、读造船,将来我要制造飞机捍卫我们的蓝天,制造军舰从海上抵御外国的侵略。”

黄旭华的这种家国情怀,也影响了大女儿黄燕妮的一生。这位60岁的719所前女工程师,年轻时投身到中国核潜艇研制事业中,循着父亲的人生轨迹一直工作到退休。

“潜”功告成

719所某研究室前政委马干印象里,喜欢唱歌的老同事黄旭华,“生来好像就是为了工作,‘文化大革命’期间‘战斗队’白天批斗他,晚上他照样去办公室工作。”

三年自然灾害时期,核潜艇研制任务在国防科研工作“缩短战线、任务排队、确保重点”的方针下被迫叫停。1962年,黄旭华被任命为当时国防部第七研究院09研究所的副总工程师。1965年,中央决定核潜艇研制工作全面上马。

上世纪60年代,在“一年刮两次七级大风,一次刮半年,冬天寒风刺骨很难忍受”的葫芦岛,黄旭华和同事们夜以继日攻克了核潜艇的动力、线型、结构、水声、武备、通讯、生命保障等核心技术难题。

核潜艇发射导弹,要先从水底把导弹推出去,升到空中一定高度再点火。这种发射是摇摆的,位置会变动,比陆地发射难度大很多。

造船系毕业的黄旭华清楚,4000多吨的艇,要装上5万多台、件的设备,怎么精密地测出各个设备的重心,最后调整出一个理想的艇体重心,是个尖端课题。

他用了一个堪称原始的办法,把科技人员派到设备制造厂去弄清每个设备的重量和重心。设备装艇时,在艇体进口处放一个磅秤,凡是拿进去的东西一一过秤、登记在册,施工完拿出来的边角余料及过剩的管道、电缆,再经过磅秤扣除。

这样“斤斤计较”的严谨态度结合原始的办法,最后研制出的核潜艇在水下发射导弹时,其稳性完全符合发射条件要求。

1970年中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水。1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。至此,中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。

当时,世界上最先进的核潜艇艇型是“水滴型”。美国为实现这种艇体构造,走了三步:先把核动力装置装在常规潜艇上,建造水滴型常规动力潜艇,再把两者结合成核动力水滴型核潜艇。在黄旭华的主导下,中国“三步并成一步”,用了不到十年时间就研制出第一艘水滴型核潜艇。

当时国外权威文章提到,美国在核潜艇下装上一个65吨重的大陀螺,利用陀螺高速旋转,在发射导弹时把艇体平稳下来。黄旭华坚持按科学规律搞核潜艇试验,“为什么不能相信自己的结论,非得跟着美国走不可?”

经过理论分析和试验后,黄旭华大胆地取消了这种设计,不用大陀螺依然可以保持艇体稳定。

“我们的核潜艇没有一件设备、仪表、原料来自国外,艇体的每一部分都是国产。”黄旭华斩钉截铁地说。

1979年黄旭华担任“09工程”副总设计师,1982年任总设计师。

1988年4月29日,中国核潜艇首次进行深潜试验。张锦岚介绍,深潜试验是考核核潜艇在极限情况下结构和通海系统的安全性,在核潜艇深水试验中最富风险性和挑战性。

“一个扑克牌大小的钢板,承受水的压力是一吨多,一百多米长的艇体,任何一个钢板不合格、一条焊缝有问题、一个阀门封闭不足,都可能导致艇毁人亡。”黄旭华这样形容深潜试验的危险性。

试验开始前,有几个艇员偷偷给家里写了信,“万一回不来,未了的事情,请家里代为料理”,实际上是遗书。更多人在宿舍默默哼起《血染的风采》,“也许我告别,将不再回来……”

64岁的黄旭华当即决定一同下潜,让艇员们有了信心。随着核潜艇里接连传出100米、200米……的指令,黄旭华表情平静、指挥若定,“内心里却高度紧张”。

试验成功,这个世界上第一位亲自参与核潜艇深潜试验的总设计师,出艇后即兴写下:花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中!

“潜”心依旧

1988年,在完成中国第一代核潜艇深潜试验和水下运载火箭发射试验后,黄旭华把这个使命般的接力棒传给了第二代核潜艇研制人员。此后的20多年里,他给年轻一代当“拉拉队”,“关键时刻给他们撑腰”,还扮演“场外指导”,“不做教练员,只在做大试验出问题时,帮他们看看。”

直至今日,黄旭华与核潜艇的不解之缘还在延续。这位93岁的中国工程院院士每天8点半走到办公室,整理几十年工作中积累下的几堆1米多高的资料,希望把它们留给年轻一代。

他不需要助理和保姆,经常一个人拎起水壶去打水。多年过着雷打不动的规律生活,早上6点起床,6点半去打太极长拳,7点钟吃饭,再去上班。下午在家的时间,他喜欢看凤凰卫视制作的澄清过去历史事件的纪录片。

然而毕竟93岁了,身体只允许他每天工作一上午,他常感觉到“年纪越大,时间越不够”。

他从来都觉得自己很平凡。有媒体称他为“中国核潜艇之父”,他坚决反对。在他心里,核动力专家赵仁恺、彭士禄,导弹专家黄纬禄,都是“中国核潜艇之父”,全国千千万万人的大力协同工作才有了中国第一代核潜艇。

在上海交大120周年校庆演讲中,黄旭华回忆719所刚组建时,“一声令下,300名科技人员就放弃了上海、北京等工作条件优越的城市,去到荒凉的葫芦岛,一待就是十几年,在我国第一代核潜艇研制事业上,他们立下了汗马功劳。”

站在距离黄旭华20米远的地方,1995年出生的上海交通大学安泰经济与管理学院大二学生池松恒,内心正经历一次空前的震撼,他听到这个老校友在讲“这些科技人员给自己一辈子的结论是‘此生属于祖国,此生属于核潜艇,献身核潜艇事业,此生无怨无悔。’”

眼前这位站着演讲的老人,让池松恒在21年的成长经历中,第一次发现“报国”“献身国防事业”“国家使命”这些宏大的概念,有了最真实的注脚。

本报记者完颜文豪